こんにちは。

ワークスアイディの奥西です。

突然ですが、皆様の現場ではBIツールをうまく活用できていますでしょうか。

2016年頃から2020年にかけてBI・RPAが注目される「自動化・可視化ブーム」が起き、

MicrosoftのPower BIとPower Automateの導入が一気に進みました。

さらに2020年以降はDX推進の流れが加速し、

業務の効率化やデータ活用のニーズがこれまで以上に非常に高まっています。

こうした背景から、「Power BI」や「tableau」など、様々なRPAツールやBIツールを導入し、

BIダッシュボードの「設計・開発」に取り組む企業も増えてきました。

実際に、ワークスアイディにもBIツールを活用したデータ可視化支援や、RPA導入支援のご相談を多くいただいています。

しかし、BIツールを導入したものの、思うように活用できていないという声も少なくありません。

その原因の一つが、

そこで今回は、BIダッシュボードの「設計」フェーズで特に重要となる3つのポイントについて、一緒に考えていきましょう。

BIとは?

「Business Intelligence(ビジネス・インテリジェンス)」の略で、

企業の中にある様々なデータを収集・分析・可視化することで、経営や業務の意思決定に役立てるための手法やツールの総称です。

最近では「データドリブン経営」という言葉とともに、多くの企業がBIダッシュボードを活用し、データに基づいた判断やアクションを目指すようになっています。

なぜBIダッシュボードは「設計」が最重要なのか?

しかし現実には、BIツールを導入したものの、うまく活用できていないという声もよく耳にします。

「作ったけれど使われないダッシュボード」

「数字を見ているのに行動につながらない」

「データの加工が不十分で、正しい数値が反映されていない」

「グラフやチャートが見にくい」

「変更方法が分からず、変更すると品質が落ちてしまう」

このようなお悩みはありませんでしょうか?

これらの「課題」に共通しているのは、「設計」段階での配慮が不足しているという点です。

「誰が・何の目的で・どう使うのか」を明確にしないまま進めてしまうと、

使われない・伝わらない・変えられない――

そんな残念なダッシュボードになってしまいます。

実際のビジネス現場で私が体験してきた事例を交えながら、

BIダッシュボード設計で重要なポイントをお伝えします。

1.「誰の」「どんな課題」に応えるのか?

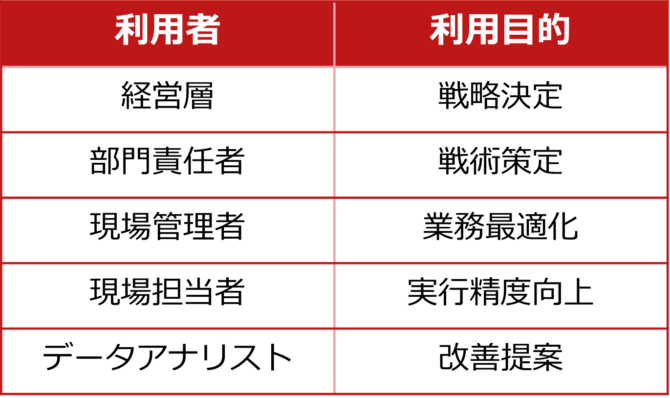

BIプロジェクトにおいて最も重要なのは「利用者の定義」です。

つまり、「誰」の「どんな課題に」に「なぜ」応えるのか。

これを最初に明確にすることが設計全体の質を大きく左右します。

【事例】大手小売業でのBI導入

店舗ごとの売場責任者向けにBIツールを導入しました。

しかし、当初作成されたダッシュボードには「全社売上」「客数」「在庫回転率」など、

主に経営層が見るべき指標ばかりが並んでいました。

導入後すぐ、現場の方から

「これじゃ毎日の棚割や在庫の判断に使えない!」

という声が上がったため、改めて売場責任者(利用者)が日々直面している課題と必要な情報を整理しました。

現場の課題:週1回の売場のレイアウト変更で成果を上げたい。在庫過剰も防ぎたい。

知りたい指標:「今週、売上が落ちた商品は?」「来週、重点的に並べる商品は?」

こうしたニーズに合わせて、SKU(商品単位)ごとの

売上トレンドと在庫リスクを可視化するダッシュボードに作り直したところ、ようやく現場での活用が進み始めました。

利用者の課題や行動を理解しないまま作られたBIダッシュボードは、「絵に描いた餅」です。

参考:利用者別BIダッシュボード活用目的一覧

2.目的を決める「戦略」と「運用」は異なる

BIダッシュボードを設計する際には、

大きく分けると、BIには以下の2つの用途があります。

・アドホック分析(Ad-hoc Analysis)= 戦略的な意思決定を支援する分析

【目的】

突発的・戦略的な課題に対する仮説検証や意思決定支援

【対象】

経営層・経営企画・マーケティング・データアナリスト

【特徴】

・柔軟性を重視

・フィルタやドリルダウン、スライサーなどの自由度の高い操作性が求められる

・「問いが変わる」ことを前提に設計する

【例】

・市場変化を受けた販売戦略の見直し

・特定商品の売上急減の要因分析

・新規顧客層の行動特性の深堀り

・定常レポート(Operational Report)= 運用状況を継続的にモニタリング

【目的】

KPIなどの業務指標を日常的に確認し、安定運用を支える

【対象】

現場担当者・中間管理職・経営層(ハイレベルな指標)

【特徴】

・安定性を重視

・毎回同じ形式・定義でデータを表示し、一目で状態がわかることが大切

・「毎回同じ問いに答える」設計が求められる

【例】

・月次営業KPI(売上、粗利、案件数)

・生産ラインの稼働率、欠品率

・サポートセンターの対応件数やSLA状況

このように、「戦略的な意思決定を支援する分析」と「運用上の状況を監視するレポート」は、目的も、使う人も、設計の考え方もまったく異なります。

BIダッシュボードの設計では、まずこの違いをしっかり意識し、

3.シナリオ設計フレームの6ステップ

BIダッシュボードは「設計」で決まります。

特に「使われる」ダッシュボードを作るには、

以下の6つのステップを基に設計を進めていきましょう。

①課題整理:「知りたい」ではなく「困っている」から始める

まずは、ダッシュボード利用者が直面している

【例】

・営業:案件の優先順位付けが属人的

・購買:特定部品の調達遅延リスクを予測できない

【ポイント】

単なる情報ニーズではなく、業務上の「ペイン」を抽出することが大切です。

②仮説設定:なぜそうなるのか?を一緒に考える

次に、課題の背景にある

【例】

・売上減少の原因 → 競合キャンペーン強化 or 自社の顧客対応遅延

・欠品増加の原因 → 調達リードタイムの変動 or 発注量の見誤り

【ポイント】

仮説があるから設計に筋が通る。

仮説なき分析は迷路に陥りがちです。

③要望理解:誰が・いつ・どこで・何を見たいかを具体化

ユーザーが

【例】

・営業:案件ごとのステータス、受注確度、期日(案件単位)

・管理者:月別受注総額、パイプラインの偏り(集計レベル)

【ポイント】

利用シーン(PC or スマホ、業務のどの場面か)も確認し、レイアウトの前提を固めます。

④問いの設定:「この問いに答えるために開く」状態をつくる

利用者がダッシュボードを開く理由=

【例】

・今週注力すべき案件は?

・欠品リスクが最も高い商品は?

【ポイント】

問いが曖昧だと“眺めるだけ”で終わります。

問いが行動を生み出します。

⑤打ち手の策定:答えを見たあと、何をするのか?

問いに対して出てきた答えに対し、

【例】

・優先案件にリソース集中

・調達遅延リスク部品の追加発注

・顧客離反傾向のあるセグメントへのキャンペーン通知

【ポイント】

BIは行動につながってこそ意味があります。

ここを設計段階で考えることが成功のカギです。

⑥ラフスケッチ:思考の流れに沿った画面設計へ

最後に、上記①~⑤を反映したダッシュボード画面の

【例】

・KPIは上部にシンプルに

・トレンドは折れ線グラフ

・異常値は色などでアラート

【ポイント】

「読み手の思考の順序」に沿って構成するのが鉄則です。

一般的には「全体 → 傾向 → 詳細 → アクション」の流れが有効です。

この6ステップは最初から完璧を目指すものではありません。

プロトタイプをつくり、ユーザー部門と改善を重ねていくことで、BIは磨かれていきます。

まとめ

BI設計とは「変化の起点」でもあります。

単なる可視化ツールとしてではなく、

ユーザーの「行動変容」を引き出すための

私たちが多くの企業支援で感じるのは、

テクノロジーの導入以上に

この3つの問いを設計時に持ち続けることが、

「使われるダッシュボード」を実現し、データドリブン経営を前に進めるカギになります。

皆さまの会社でも「BIダッシュボード」について

議論してみてください。

それでは本日もGOOD JOB!!

▼こちらもおすすめ