こんにちは。ワークスアイディの奥西です。

最近ChatGPTに、

過去のチャット履歴を参照し、以前のやり取りを文脈として理解したうえで、

今後の会話に生かしてくれる新しいメモリ機能が追加されました。

AIが文脈を理解し会話を深めるようになったことで、私たちの情報環境も、ますます個別最適化が進んでいます。

こうした技術進化は便利である一方で、企業においては情報の偏りや思い込みによる誤った意思決定を行うリスクも生まれています。

特に注意すべきなのが、

これらは意思決定やチームの方向性に見えないバイアスをかけ、企業の変革を阻むことさえあります。

そこで、今回は企業組織内で起きている「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」とは何か?

その4つのリスクと、具体的な対策について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

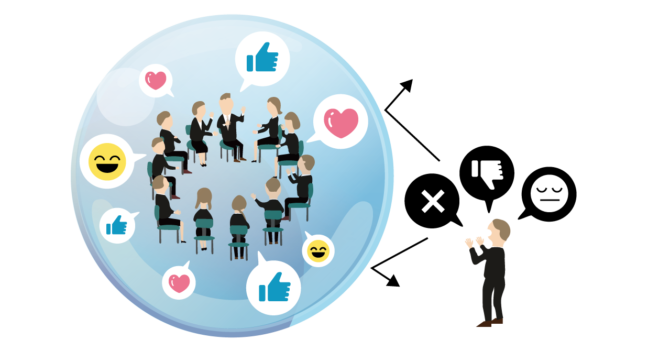

フィルターバブルとは?

フィルターバブルとは、

検索エンジンやSNSがユーザーの関心や閲覧履歴に基づいて情報を提供することで、

多様な意見に触れる機会が失われてしまう現象です。

例えば、YouTubeでは自分の興味にあった動画が次々に表示されます。

便利である一方で、気づかないうちに自分の好みに合う情報だけを受け取り、視野が狭まってしまう危険もあります。

このように、

この言葉は、活動家のイーライ・パリサー氏が著書『フィルターバブル』で提唱したもので、

パーソナライズの進行によって意見が固定化され、

エコーチェンバー現象とは?

エコーチェンバーとは、

SNSなどで自分と似た興味関心をもつユーザーをフォローすることで、

自分の意見や主張が反響のように似た意見として返ってくる現象です。

エコー(反響)という言葉の通り、

閉ざされた空間で同じ声が何度も跳ね返るように、

この状態が続くと、情報の偏りが助長され、

実際に、SNS上のエコーチェンバーがフェイクニュースの拡散や、世論の過剰な偏りを招いた例もあり、

社会的に大きな問題として注目されています。

組織内フィルターバブルが招く4つの経営リスクと対策

DXの伴走支援をさせて頂く中で、組織変革についてもよくご相談をいただきます。

その中から本コラムに関連する4つの相談内容をピックアップします。

1. 意思決定の硬直化 ー「前提を疑う力」の欠如

社内での合意形成がスムーズすぎるとき、それは必ずしも健全な合意とは限りません。

「みんながそう言っているから」

「過去もそれで成功してきたから」

といった理由で意思決定がなされる場合、

その背景には

特に、同質性の高い人材構成の組織では、物の見方や判断基準が似通っており、異論そのものが生まれにくい状態に陥りがちです。

組織における多様な視点の確保は、将来の不確実性に備える、持続可能な意思決定への「投資」と言っても過言ではありません。

経営において最も危険なのは、

「異論が出せない」空気があること

その空気を変えるためには、意識改革だけではなく、

制度として「異論や代替案が出やすい仕組み」を設計することが最も効果的です。

2. イノベーションの停滞 ー「予定調和」な危うさ

会議や議論が常に「想定内」で終わる組織に、イノベーションは生まれません。

新しい発想や異質な意見が「波風を立てるもの」として排除される組織風土では、現場に創造性が根付かず、変化の芽が摘まれてしまいます。

特に注意すべきは、リーダーの周囲にイエスマンが集まっている場合です。

このような環境では、リーダー自身が変化や外部の兆しに鈍感になり、

イノベーションとは、既存の常識や枠組みを打ち壊す力です。

だからこそ、経営層こそが「反論を歓迎」「異論を推奨」の姿勢を示し、

実際、イノベーションが生まれにくい組織には、「否定される不安」「空気を壊す恐怖」が根深く存在しています。

心理的安全性のない場では、どれだけ優れたアイディアも埋もれてしまい、「無難な提案」しか表に出てこなくなるのです。

3. 外部環境との乖離 ー「売り手の論理」がもたらす意思決定のミス

「売り手の都合」を前提にした意思決定が常態化すると、

企業は次第に外部環境との接点を失い、自らの殻に閉じこもるようになります。

その背景には、「今までもこれで通用した」という過去の成功体験が無意識に影響しているケースが少なくありません。

しかし、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代において、過去のロジックは必ずしも通用するとは限りません。

むしろ、成功体験が「現状維持バイアス」となって柔軟な発想を阻害し、変化の兆しを見落とすリスクすらあります。

本来、企業が向き合うべきは「社内の論理」ではなく「顧客の本音」です。

社内論理に閉じた意思決定は、必ず市場との「ズレ」を生みます。

意思決定の前提に

4. 若手・現場の声が届かない ー“空気を読む”組織の限界

現場や若手社員が感じている違和感や改善提案が、上層部まで届かない。

そんなことがありますよね。

その背景には、年功序列による発言権の偏りや、「空気を読む」ことを暗黙のルールとする同調圧力が存在します。私自身も同調圧力は苦手です。

このような空気が蔓延すると、若手や現場は「本音を言わないほうが無難」と感じ、貴重な現場の気づきが失われてしまいます。

さらに、部門間の連携が弱い組織では、

結果として、経営と現場の認識に大きなギャップが生まれ、意思決定のスピードや質に悪影響を及ぼします。

組織のレイヤーを越えて意見が上がる仕組みづくりと、フラットな情報流通構造が、これからの企業には不可欠です。

まとめ

情報があふれるデジタル時代において最も危険なのは

社内にフィルターバブルやエコーチェンバーが形成されていると、

外部環境の変化に鈍感になり、市場から取り残されてしまいます。

今こそ必要なのは、

「偏った情報」ばかりを収集し、閉じこもるのではなく、

「健全な組織は、異論によって強くなる。」

「健全な経営は、市場の声と共鳴して進化する。」

DXやAXが叫ばれる今、組織字体もトランスフォーメーションしていくことが重要です。

閉鎖的な組織文化よりも、オープンでフラットな文化づくりこそが、変化に強い組織を作ります。

皆さまの会社でも「フィルターバブル」が起きていないか

是非、議論してみてください。

それでは本日もGOOD JOB!!

▼こちらもおすすめ